Modave : Fouilles dans le Trou Al'Wesse

Des fouilles dans la grotte du Trou Al'Wesse à Modave sont menées par des équipes d’archéologues depuis les années 90. C’est à présent une nouvelle phase de recherche qui se poursuit jusqu'au 8 août sur une zone qui n’avait pas encore été investiguée.

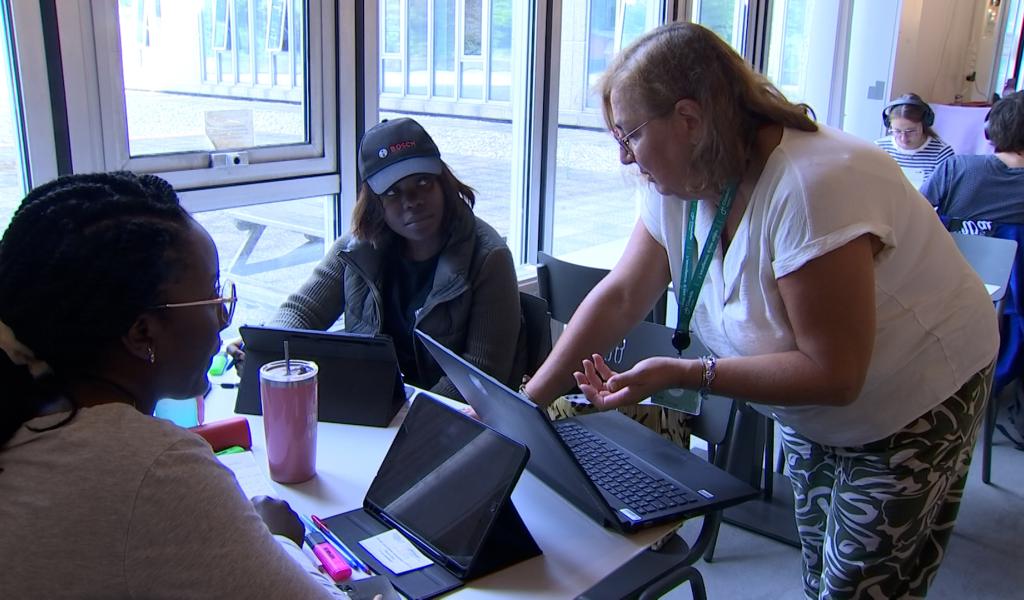

C’est un site archéologique, un peu particulier, qui est actuellement en cours d'analyse à Modave. Des étudiants archéologues de Belgique, mais aussi de France, d’Angleterre et même des Etats-Unis participent aux fouilles de ce chantier école. Ce lieu, le Trou Al’Wesse, préservé, fermé au public, est un site paléolithique majeur, situé au cœur d’une zone naturelle strictement protégée. Il recèle des vestiges de la toute première présence d’Homo sapiens dans nos régions, il y a environ 40.000 ans. "C'est une grotte qui a été fouillée par le passé à de multiples reprises, sans pour autant qu'on ait des rapports écrits qui nous décrivent qui a fait quoi. Et donc, il faut d'abord arriver à comprendre ce qui est toujours en place et le séparer de ce qui ne l'est pas ou des remblais des autres. Qu'on va par ailleurs quand même examiner, mais qui sont moins intéressants", explique le co-directeur du chantier Nicolas Zwins.

Une expérience enrichissante

"Ça permet vraiment de se rendre compte de la réalité du terrain qui n'est pas toujours facile. Et je pense que c'est très important dans notre formation d'étudiants. C'est compliqué en fait de se limiter simplement à des cours théoriques. Ici, on a vraiment l'occasion de pratiquer et vraiment d'apprendre sur le terrain tout un tas de choses qui ne nous sont pas du tout familières et qui ne tombent pas sous le sens", se confie Doriane Delhausse qui étudie l'archéologie à l'université de Liège.

Une journée de fouilles archéologiques à quoi ça ressemble ? Eléonore Gillot, étudiante en archéologie à l'université de Bordeaux nous décrit une journée classique : "On commence en général vers 9 h, on arrive à la grotte où on doit tout installer puisqu'il y a les tamis à mettre au bon endroit. Ensuite, on est assigné à une zone. Moi, en ce moment, je fouille dans le puit que vous avez peut-être vu où il y a la fameuse couche à ours, mais ça peut changer en fonction des jours où on fouille". La fameuse couche à ours en archéologie fait référence à une strate sédimentaire qui contient des restes abondants d’ours des cavernes. Ces sédiments sont importants car ils leurs permettent d’étudier la biologie, le comportement, l’habitat de cet animal préhistorique et les interactions éventuelles avec les êtres humains.

Des méthodes de recherche particulières

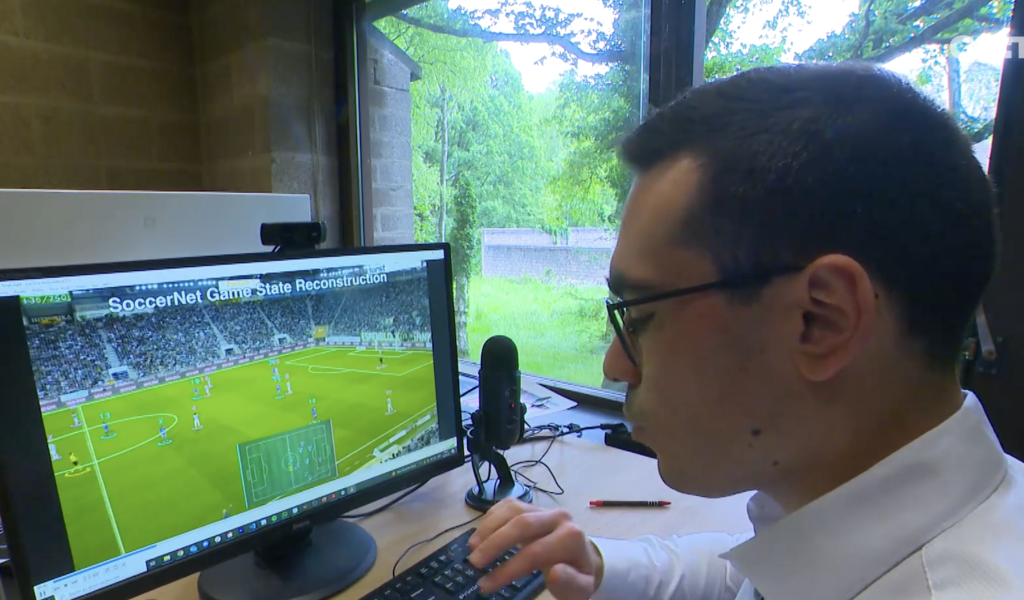

Pour fouiller efficacement, des machines de pointe sont utilisées par les équipes, notamment une station Total, aussi appelée dans le jargon scientifique théodolite laser.

Mais à quoi sert-elle ? Comment l'utilise-t-on ? Thimothée Libois, archéologue à l'université de Liège au service préhistoire nous l'explique : "Il s'agit d'une machine dont on connaît les coordonnées dans notre chantier de fouille et qui, lorsqu'on pointe aux endroits où on veut mesurer, va obtenir ces coordonnées. Donc là, elle permet de prendre très précisément des mesures de distance, d'angle. C'est comme ça qu'elle le détermine. Donc, il y a un opérateur derrière la station qui va s'occuper de pointer précisément là où le fouilleur qui veut enregistrer une information, qui lui dit où ça doit se trouver, par exemple, l'objet à prélever et ainsi obtenir ses coordonnées".

Priam Genot, étudiant en archéologie et en histoire de l’art à l’Université de Liège quant à lui, doit se charger du tamisage. Il existe deux types de tamisage celui à l'eau et à sec. Tous deux travaillent dans des conditions très précises. "On prend le tamis, on enlève le plus de terre possible sur le début et on passe à l'eau. Après, on essaie d'enlever toute la terre, tous les gros cailloux qui du coup, par exemple ici, ne nous intéressent pas du tout et ensuite on va essayer de chercher tout ce qu'on n'a pas pu voir à l'oeil nu dans la grotte. Tout ce qui est microfaune, je regarde et garde, ce sont des tout petits os ou des toutes petites dents ou des trucs qu'on n'aurait pas pu voir là-bas dans un endroit sombre comme dans la grotte", nous montre-t'il.

Des zones resteront inexplorées

Dans le Trou Al’Wesse à Modave, comme sur tous les autres sites qui font l’objet de ce genres de fouilles, certaines zones sont laissées vierges : il s’agit de les réserver aux archéologues du futur. Damien Flas, chargé de cours en archéologie à l'université de Liège dirige l'équipe de recherche sur place composé d'une dizaines de personnes pour lui est important de rappeler que "L'ensemble des secrets de la grotte, pour le moment, ce n'est pas nous qui iront tous les découvrir. Et peut être que c'est aussi une bonne chose de préserver, de ne pas tout fouiller, de garder une partie des dépôts pour que ça puisse faire l'objet de projets futurs parce que les méthodes de fouilles, d'analyses évoluent assez rapidement. Et donc c'est bien aussi de ne pas fouiller entièrement tous les sites paléolithiques pour aussi préserver ces dépôts pour d'autres recherches à l'avenir".

Présence d'ours des cavernes

Dans cette grotte, des archéologues avaient déjà établi la présence de hyènes et d’ours des cavernes. "Il faut se dire qu'une grotte comme celle-ci, c'est comme un être vivant. C'est à dire qu'il s'y passe beaucoup d'activité géologique très complexe et donc chaque grotte est un petit peu un microcosmes qu'il faut appréhender de manière presque indépendante. Donc même si nous avons des méthodes qui sont assez standardisées, il faut aussi pouvoir les adapter à la spécificité géologique de la grotte et à son histoire de fouilles", conclut le professeur d'archéologie préhistorique à l'université de Bordeaux Nicolas Zwins. Certaines parties inexplorées de cet abris, révèleront peut être, d’autres espèces animales préhistoriques.